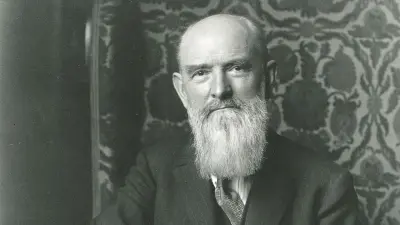

Der Demokrat Robert Bosch

Was macht einen Demokraten aus? Nach gängigen Definitionen akzeptiert er nicht nur Entscheidungen, die demokratisch gefällt wurden, auch wenn sie nicht seiner Meinung entsprechen. Er ist zudem tolerant und fair im Umgang mit politischen Gegnern. Und er engagiert sich für das Gemeinwohl. Nach dieser Definition war Robert Bosch ein Demokrat im besten Sinne.

Frühe Anlage der Grundsätze

Eine demokratische Grundhaltung wurde ihm bei seiner Geburt 1861 in die Wiege gelegt, denn schon sein Vater Servatius war ein überzeugter Anhänger der Demokratie. Geprägt hatten diesen wiederum die Ideale der Aufklärung. Als Freimaurer vertrat er die fünf Grundsätze der Vereinigung Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Diese versuchte er im Alltag umzusetzen und gab sie seinen Kindern mit auf den Weg.

Erfahrungen mit der „Volksherrschaft“

Mit Erfolg. Als Robert Bosch als 23-Jähriger in die USA fuhr, um berufliche Erfahrungen zu sammeln, hatte er das Reiseziel mit Bedacht gewählt: „Ich war nach Amerika gegangen […] als junger Demokrat, der ich aus Erziehung und dem Vorbild meines Vaters und meiner älteren Brüder folgend, war.“ Er, der aus eigener Anschauung nur die Form der Monarchie und ein unzulängliches Wahlsystem aus Deutschland kannte, wollte sehen, wie es in einer freiheitlichen Demokratie zuging, in der das Volk und nicht ein Monarch herrschte. Ernüchtert musste er feststellen, dass in den USA des späten 19. Jahrhunderts auch nicht alle Voraussetzungen dafür erfüllt waren. Ihm fehlte „der Eckstein der Gerechtigkeit: die Gleichheit vor dem Gesetz.“ Schwarze Menschen und asiatische Einwanderer waren beim Thema Gleichheit in vielen Bereichen ausgeklammert.

Die Solidarität als wesentlicher Bestandteil

Neben der Freiheit, die eine Demokratie ausmacht, war ihm auch der soziale Aspekt wichtig. Gleichberechtigung und Solidarität prägten sein Denken schon früh. Während seiner Zeit in den USA trat er einer Gewerkschaft bei, die diese Ideale propagierte. Als er bei einer Zusammenkunft allerdings eine Art Arbeitslosenunterstützung vorschlug, die die Mitglieder finanzieren sollten, stieß er auf taube Ohren. Mit Unverständnis erinnerte er sich an diese Episode noch knapp vier Jahrzehnte später, als er seine Memoiren aufschrieb. In diesem Rückblick ging er auch weiter auf die soziale Komponente seiner politischen Überzeugungen ein: „Ich war demokratisch erzogen. Ich hatte als Mechaniker gearbeitet und bin unterm Volke aufgewachsen. Die sozialistische Bewegung, welche in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts so machtvoll und zielsicher einsetzte, zog mich mächtig an.“

Ausgleichende Gerechtigkeit

Dass Menschen arm oder reich geboren wurden und nicht mit gleichen Chancen an den Start gingen, empfand er als eine große Ungerechtigkeit, die es zu beseitigen galt. Die Idee eines genuinen Sozialismus, die er in seiner Jugend pflegte und die bis zur Vergesellschaftung des Besitzes ging, legte er als Unternehmer jedoch nach und nach ab. Die soziale Komponente aber blieb. 1921 hielt er fest: „Gewählt habe ich allerdings bis heute immer sozialistisch. An einem Eintritt in die Partei selbst hielt mich einesteils die Tatsache ab, daß ich als Unternehmer von den Genossen nur als Ausbeuter betrachtet worden wäre, und dann kam der Kampf immer mehr ins Fahrwasser des Klassenkampfes. Der Unternehmer mit sozialem Verständnis störte ja nur.“

Bildung als Schlüssel

Dennoch hielt er an seinen Überzeugungen fest und versuchte diese umzusetzen. Er blieb ein großer Anhänger von Chancengleichheit. Wo er Unzulänglichkeiten sah, versuchte er Ausgleich zu schaffen. Dies zeigte sich besonders in der Förderung von Bildung. Sie war für ihn der Schlüssel zu einer gleichberechtigten Gesellschaft. In vielen Initiativen half seine finanzielle Zuwendung begabten Kindern, denen aufgrund ihres sozialen Umfelds eine höhere Bildung verwehrt geblieben wäre. Außerdem förderte er die Volksbildung, denn: „Ich stimme vollständig […] darin überein, dass die Grundlage für ein gedeihliches Staatswesen eine möglichst gute Allgemeinbildung ist.“

Toleranter Umgang

Eine Entscheidung zu akzeptieren, die demokratisch erzielt wurde, auch wenn sie eigenen Vorstellungen widerspricht, ist grundlegend in einer Demokratie. Robert Bosch sah manche politischen Entscheidungen in der Politik der Weimarer Republik kritisch, er akzeptierte sie aber trotzdem. Auch trat er immer wieder für den fairen Umgang mit Andersdenkenden ein. Robert Bosch wusste intuitiv, dass Intoleranz und das Beharren auf der eignen Meinung, ohne die Argumente des Gegenübers zu beachten, nichts voranbringen würde: „Wer aufrecht seinen Weg sucht, stets seinem Gewissen verantwortlich, dem dürfen wir unsere Achtung nicht versagen, möge er mit uns oder gegen uns gehen. Es wäre unklug zu verlangen, dass künftig sich jeder einfach mit dem begnügt, was man ihm bietet. Es wird auch künftig Kampf sein, aber es sollte ein ehrlicher, anständiger Kampf sein.“

Menschenwürde wahren

Mit dieser demokratischen Grundhaltung war es kaum überraschend, dass Robert Bosch der Nazidiktatur nichts abgewinnen konnte. Unbequeme politische Gegner durch Repressalien mundtot zu machen, der menschenverachtende Umgang mit der jüdischen Bevölkerung und anderen Minderheiten stießen bei ihm auf Unverständnis und Entsetzen. Einer seiner Grundsätze lautete: „Sei Mensch und ehre Menschenwürde.“ Er half, wo er konnte und unterstützte beispielsweise jüdische Vereine finanziell. Das politische Umfeld machte ihm sehr zu schaffen, auch die zunehmende Verwicklung seines Unternehmens in die Wiederaufrüstung. Dieses Spannungsfeld verschaffte dem Demokraten Robert Bosch in seinen letzten Lebensjahren manche dunkle Stunde. Was von ihm bleibt, sind seine lebenslangen Bemühungen, Menschen zu helfen ein demokratisches Grundverständnis zu entwickeln auf Grundlage der „Anerkennung des Rechtes und des Wertes anderer“.

Autorin: Christine Siegel