Robert Boschs Engagement für die internationale Verständigung

„Nur gegenseitiges Verständnis kann ein erträgliches Verhältnis schaffen“

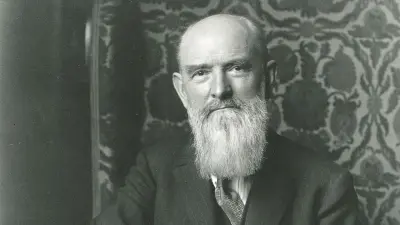

Beziehungen über Ländergrenzen hinweg – ganz gleich ob persönlicher oder geschäftlicher Art – waren für Robert Bosch selbstverständlich. Ohne weltweite Partnerschaften wäre er sicher nicht so schnell zum erfolgreichen Großunternehmer aufgestiegen. Nach dem Ersten Weltkrieg setzte er sich für die internationale Verständigung ein und unterstützte vor allem die deutsch-französische Wiederannäherung.

In vielen Ländern präsent

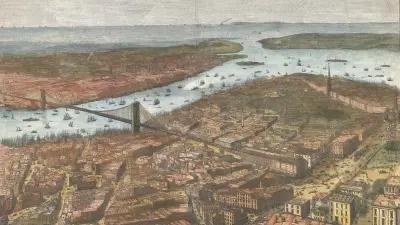

Schon während seiner Wanderjahre im Anschluss an die Lehre arbeitete Robert Bosch in den USA und in Großbritannien. Als Unternehmer verfolgte er früh die Internationalisierung seines Betriebs. Er gründete eigene Niederlassungen in London, Paris und New York und schloss weltweit Vereinbarungen zum Vertrieb seiner Produkte. In den 1910er Jahren erzielte er über 80 Prozent seines Gesamtumsatzes außerhalb Deutschlands. Die sich zuspitzenden internationalen Spannungen beobachtete er mit Sorge, denn instabile außenpolitische Verhältnisse beeinträchtigten nicht nur das wirtschaftliche Wachstum, sondern hielten auch technische Neuerungen und Weiterentwicklungen auf.

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Sommer 1914 trat dann der schlimmstmögliche Fall ein. Das internationale Geschäft kam zum Erliegen. Noch schwerer wog für Robert Bosch das Leid, das der Krieg über die Menschen brachte. Er initiierte Maßnahmen zur Linderung der unmittelbaren Not und spendete dank seiner finanziellen Möglichkeiten großzügig. Im weiteren Verlauf des Krieges produzierte das Unternehmen auch Kriegsmaterial. Ende 1916 entschloss Bosch sich, den gesamten Gewinn, den er durch den Krieg gemacht hatte, für den Bau des Neckarkanals zu spenden, da er „durch diesen Krieg um keinen Pfennig reicher“ werden wollte.

Politik der Wiederannäherung

Durch sein Engagement wuchs er mehr und mehr in eine öffentliche Rolle hinein. Nach dem Krieg verstärkte er daher seine gesellschaftspolitischen Aktivitäten. In der Stuttgarter Firmenzentrale stand ihm ein Kreis von Vorständen zur Seite, dem er voll und ganz vertraute und der sich um das operative Tagesgeschäft kümmerte. Bosch nutzte die gewonnenen Freiräume, um Verbindungen zur Politik zu knüpfen und reiste dafür auch häufig nach Berlin. Als Unternehmer, der über lange Jahre internationale Partnerschaften aufgebaut und gepflegt hatte, war ihm die Völkerverständigung ein großes Anliegen. So unterstützte er mehrere Initiativen sowohl finanziell als auch durch sein aktives Mitwirken.

„Der Michel muss die Marianne heiraten.“

Vor allem die deutsch-französische Verständigung lag ihm am Herzen. In der Wiederannäherung und Aussöhnung der Nachbarländer lag für ihn der erste und wichtigste Schritt auf dem Weg zur Schaffung eines geeinten, friedlichen Europas. Um diesem Ziel näher zu kommen, war er gerne bereit, unterschiedliche Bewegungen und Ansätze zu fördern. Grundsätzlich hielt er alle Akteure, die sich für ein geeinigtes Europa einsetzten, für unterstützenswert. Zwar könne und wolle er nicht „all den verschiedenen Richtungen Beiträge geben“, aber man müsse sich unbedingt „darüber freuen, dass von den verschiedensten Seiten anerkannt wird, dass das Ziel eine Einigung Europas ist.“

Ideen für ein geeintes Europa

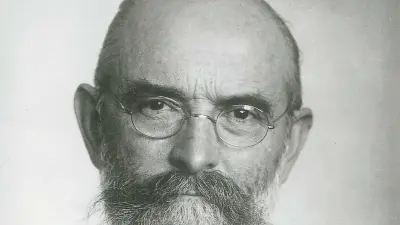

Robert Bosch wurde Mitglied im Komitee für deutsch-französische Verständigung und in der Paneuropa-Union. Während das Komitee mit Sektionen in Paris und Berlin hauptsächlich Wirtschaftsinteressen verfolgte und bilaterale Industriebündnisse förderte, strebte die Paneuropa-Union eine politische Einigung Europas an. Die vom böhmischen Philosophen und Schriftsteller Richard Graf Coudenhove-Kalergi bereits 1922 angestoßene Bewegung war in Intellektuellenkreisen auf großes Interesse gestoßen. Die Idee der Paneuropa-Union, einen zentraleuropäischen Staatenbund und gemeinsamen Wirtschaftsraum zu errichten, entsprach auch Boschs Vorstellung von der Zukunft Europas. Er ließ beiden Vereinigungen mehrfach Spenden zukommen und engagierte sich darüber hinaus über sein Netzwerk als Großindustrieller.

Sicherung von Frieden und weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Er nutzte die Kontakte zu Unternehmern, Politikern und Bekannten aus dem öffentlichen Leben, um weitere Mitstreiter und Förderer für die deutsch-französische Freundschaft und ein vereintes Europa zu gewinnen. An Louis Renault schrieb Bosch im Dezember 1931: „Mir wurde berichtet, dass Sie aber auch die Meinung äußerten – und darüber bin ich außerordentlich erfreut – dass sich Frankreich und Deutschland versöhnen müssten als Akt der Verständigung für den Frieden in der Welt. Ich möchte wiederholen, dass es mich tief bewegt zu wissen, dass Sie diesen Standpunkt vertreten.“

Gleichzeitig wusste er um die geschäftliche Tragweite der Verständigungsbewegung. „Ich hoffe“, schrieb er am 3. Januar 1933 einem Freund, „dass […] mit der Zeit ein inniger Zusammenschluss zwischen Frankreich und Deutschland entstehen wird. Das wird Veranlassung sein, aus Europa einen großen Wirtschaftsblock zu machen, der als gleichstarker Vertragspartner in den künftigen Auseinandersetzungen und Besprechungen über eine Weltwirtschaft mitraten und -taten kann.“

Der lange Weg zur internationalen Verständigung

Selbst als die politischen Möglichkeiten für eine Verständigung mit dem Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland am 30. Januar 1933 wegbrachen, hielt Bosch an seinen Bemühungen fest. Er versuchte weiterhin, auf die Politik einzuwirken und baute auf die Bereitschaft in beiden Ländern, den Hass zu überwinden.

Unter seinen Optimismus mischte sich aber zunehmend Resignation. Als letzte Zeichen für ein friedliches Miteinander regte er im Sommer 1934 ein deutsch-französisches Ferienaustauschprogramm für Kinder an und lud 1935 französische und deutsche Kriegsveteranen zu einem Treffen nach Stuttgart ein. Schließlich musste er sich eingestehen, dass er mit seinem Engagement gescheitert war und (noch) kein Weg zu einer internationalen Verständigung führte.

In den 1950er Jahren jedoch konnte an die Ideen, die Robert Bosch mitgetragen hatte, angeknüpft werden. Über die Wiederannäherung Frankreichs und Deutschlands kam es zur wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit in Europa. Diese wiederum mündete in einen Einigungsprozess, der zur Gründung der Europäischen Union führte.

Autorin: Bettina Simon