Der Wandel der Bosch-Unternehmensform in der Geschichte

Eine gemeinsame Unternehmung

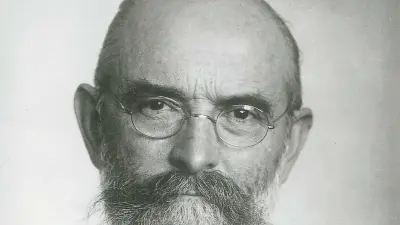

Bosch ist heute ein Unternehmen mit über 420 000 Mitarbeitern weltweit. Andere Unternehmen dieser Größe sind in der Regel Aktiengesellschaften – Bosch nicht. Oder besser gesagt: Nicht mehr. Zwischen 1917 und 1937 gab es die Robert Bosch A.G. Seither ist das Unternehmen eine GmbH. Wie war es zu diesen Entscheidungen gekommen?

Die Stimmung am Esstisch der Familie Bosch dürfte im Mai 1913 hochexplosiv gewesen sein. In den Bosch-Werken wurde gestreikt. Der Streik traf Robert Bosch tief, da er gute Löhne zahlte und bislang stets auf einen Konsens mit der Mitarbeiterschaft gezählt hatte. Die beiden 25- und 23-jährigen Töchter Margarete und Paula hatten sich jedoch gegen den Vater auf die Seite der Streikenden gestellt. Entnervt schrieb Robert Bosch an seine Frau Anna, die den kranken Sohn auf einen Kuraufenthalt begleitet hatte: „Ich habe jetzt doch wenigstens nicht auch noch zu Hause zu gewärtigen, dass ich angegriffen werde.“

Beteiligung an Erfolg und Firma

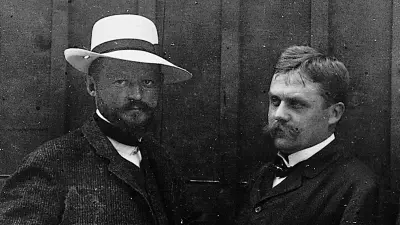

Die familiäre Konstellation – der unheilbar kranke Sohn Robert, der das Unternehmen nicht würde übernehmen können, und die Töchter, die gegen den Vater opponierten – weckten bei den leitenden Direktoren im Unternehmen Unbehagen. Vor allem der internationale Verkaufsleiter Gustav Klein sowie der Chef von Forschung und Entwicklung Gottlob Honold drängten auf eine neue Unternehmensform, die sie an der mitaufgebauten Firma beteiligte. Robert Bosch stand dem aufgeschlossen gegenüber. Es entsprach seiner Art der Führung, und ohne den kleinen Kreis seiner engsten Mitarbeiter hätte sich das Unternehmen nicht so schnell und erfolgreich entwickelt. Honolds Weiterentwicklung der Magnetzündung und Kleins unermüdlicher Aufbau der Bosch-Gesellschaften außerhalb Deutschlands hatten dem Unternehmen einen unglaublichen Auftrieb verschafft. Diese Erfolge wollte man nicht in Gefahr sehen, sollten die Erben des Firmengründers das Werk übernehmen.

„Der Leitfaden war: die Firma muss nach meinem Tode gesichert sein gegen unzweckmäßige Einwürfe und Eingriffe meiner Erben.“

Die Suche nach der Form

Klein schlug Robert Bosch vor, eine offene Handelsgesellschaft zu gründen und die leitenden Direktoren aus der Firma daran zu beteiligen. Boschs Rechtsberater Paul Scheuing sprach sich für eine Kapitalgesellschaft aus. Die Direktoren hätten dadurch die Möglichkeit, sich durch eine Kapitaleinlage direkt am Unternehmen zu beteiligen und zum Gesellschafter zu werden. Das Unternehmen würde so im Fall von Robert Boschs Tod nicht komplett zur Erbsache, sondern nur seine Anteile. Eine schnelle Lösung verhinderte jedoch der Ausbruch des Ersten Weltkrieges.

1917 war eine neue Situation eingetreten. Gustav Klein war bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen und Robert Bosch litt an einer Herzerweiterung. Es musste dringend eine neue Gesellschaftsform gefunden werden. Scheuing brachte wieder eine Kapitalgesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft ins Gespräch. Im Herbst 1917 wurde die Robert Bosch A.G. gegründet, in die Robert Bosch seine Personengesellschaft einbrachte. Ihre Anteile wurden jedoch nie für den Börsenhandel zugelassen. Vielmehr übernahmen die leitenden Direktoren Gottlob Honold, Ernst Ulmer, Eugen Kayser, Heinrich Kempter, Max Rall und Hugo Borst in unterschiedlichen Anteilen 49 Prozent des Aktienkapitals, 51 Prozent behielt Robert Bosch. Im Fall von Boschs Handlungsunfähigkeit sollten die Gesellschafter zwei Prozent der Aktien kaufen können und somit die Mehrheit im Unternehmen haben. Dadurch blieb das Unternehmen in jedem Fall in bewährten Händen und die bisherige Geschäftspolitik konnte weiterverfolgt werden.

Ironie des Schicksals

Obwohl die meisten Vorstände und Aktionäre im Vergleich zu Robert Bosch relativ junge Männer waren, starben Kayser, Kempter, Ulmer und Honold unerwartet zwischen 1918 und 1923. Nicht nur der menschliche Verlust langjähriger Weggefährten machte Robert Bosch zu schaffen, sondern auch die Tatsache, dass die Aktien nun in den Händen von firmenfremden Erben lagen. Es schien paradox, dass die neue Gesellschaftsform, die den Einfluss von Boschs Erben auf das Unternehmen verringern sollte, nun anderen Erben eine unerwartete Machtposition verschaffte. Deshalb kaufte er in den 1920er und 30er Jahren schrittweise fast alle Aktien wieder zurück.

Die Umwandlung in eine GmbH

Die Änderung des deutschen Aktienrechts 1937 brachte eine Neuerung in Gang. Sie stärkte nämlich unter anderem die Stellung des Vorstands gegenüber dem Aufsichtsrat, dessen Vorsitzender Robert Bosch war, was ihm große Sorge bereitete. Auf der anderen Seite machte es das neue Recht jedoch einfacher, sich gegen Minderheitsaktionäre durchzusetzen. Dies nutzte Robert Bosch, um schließlich noch im selben Jahr die Rechtsform zu ändern und die Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) umzuwandeln. Robert Bosch wollte dadurch auch den Einfluss als Eigentümer und Vorsitzender des Aufsichtsrats für sich und seine Familie erhalten. Er war 1928 noch einmal Vater eines Sohnes geworden. So legte er auch in seinem 1938 verfassten Testament fest, dass eine dauerhafte Verbindung von Boschs Nachkommen mit der Firma bestehen sollte.

Darüber hinaus wünschte er sich die Verwendung von Teilen der erwirtschafteten Erträge für das Gemeinwohl. Seit 1964 erfüllt die gemeinnützige Robert Bosch Stiftung diese Zwecke. Die Robert Bosch Stiftung GmbH hält rund 94 Prozent der Anteile an der Robert Bosch GmbH, während die Stimmrechte zu 93 Prozent bei der Robert Bosch Industrietreuhand KG liegen, die damit die unternehmerische Gesellschafterfunktion ausübt.

Autorin: Christine Siegel