Ein Vierteljahrhundert Adaptive Cruise Control ACC

Bosch-Entwickler Bernhard Lucas im Interview

Zahlreiche Helfer arbeiten im Verborgenen unter der Karosserie moderner Fahrzeuge: Fahrerassistenzsysteme machen das Fahren sicherer und komfortabler. Sie helfen, Unfälle zu verhindern und Unfallfolgen für zu mindern, sie unterstützen in bestimmten Fahrsituationen oder übernehmen eigenständig bestimmte Aufgaben.

Ein System, das neue Maßstäbe setzte, stellte Bosch im Jahr 2000 vor: die radarbasierte Abstands- und Geschwindigkeitsregelung „Adaptive Cruise Control“ ACC. Das System erkennt vorausfahrende Fahrzeuge, ermittelt deren Geschwindigkeiten und hält durch Bremsen und Beschleunigen den gewünschten Abstand ein. Die Autofahrer werden so besonders auf Autobahnen und Schnellstraßen spürbar entlastet.

Als Bosch 1995 den Bereich Radarentwicklung aufbaute, war Bernhard Lucas als einer der ersten mit dabei. Seine 24 folgenden Berufsjahre gehörten ganz dem Bosch-Radar, er prägte die Entwicklungsarbeiten an entscheidender Stelle. Die Serieneinführung des ersten radarbasierten Systems im Jahr 2000 beendete eine lange Phase mit Höhen und Tiefen und legte den Grundstein zu einer großen Erfolgsgeschichte.

Im Interview erinnert sich Bernhard Lucas an die Anfänge.

Wie kam es dazu, dass Bosch sich mit dem Thema Radar beschäftigte?

Das erste Mal hatte man sich in den 1970er Jahren mit Radaren befasst. Aber man muss immer daran denken: je niedriger die Frequenz, desto einfacher ist Radar handhabbar – dafür werden aber auch die Antennen immer größer. Damit war das alles nicht wirklich tauglich fürs Auto. Richtig los ging es dann im Prometheus-Projekt. Da haben wir verschiedenste Systeme erforscht, unter anderem ist die Einparkhilfe daraus hervorgegangen, der Ultraschallsensor und eben das ACC als System.

Das Prometheus-Projekt

Das Prometheus-Projekt war ein großes europäisches Forschungsprojekt zur Verbesserung der Effizienz, Umweltverträglichkeit und Sicherheit des Straßenverkehrs, das zwischen 1986 und 1994 lief. Beteiligt waren Fahrzeughersteller, Zulieferer, Elektronikfirmen und wissenschaftliche Institute.

Hatte man von Beginn an eine feste Vorstellung von der Funktionsweise des Systems?

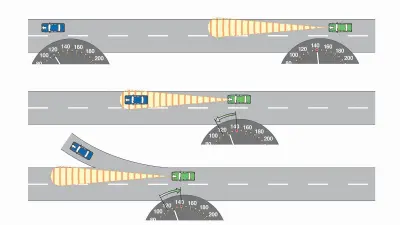

Ursprünglich war es nur als Abstandswarner gedacht. Dann sollte es eine reine Folgefahrregelung, ein „Lock-on-Target“ werden: man loggt sich auf den Vordermann ein und fährt ihm hinterher. War der Vordermann weg, war auch das System aus. Man hat nicht geglaubt, dass man eine Spurzuordnung hinbekommt, dass man rauskriegen kann, welchem Fahrzeug man folgen muss, insbesondere in den Kurven. Der Radar schaut ja geradeaus, und Kameras hatte man damals noch nicht in den Autos. Ebenso war unvorstellbar, dass man eine Winkelauflösung hinbekommt. Abstand und Geschwindigkeit messen ist relativ einfach, aber die laterale Position wie Links – Rechts – Mitte auszumessen, ist kompliziert. Man nennt es nach wie vor Winkelschätzverfahren, aber es sind natürlich Algorithmen, die dahinterstecken.

Und dann ging es los mit der Entwicklungsarbeit?

Ja, anfangs wollten wir zum Aufbau des Systems Komponenten extern entwickeln lassen, aber die Firma konnte weder Qualität noch Stückzahlen liefern. Parallel hatte man schon an die Eigenfertigung des Radar-Transceivers gedacht, und tatsächlich ist dann in Backnang beim damaligen Unternehmensbereich Kommunikation der Transceiver in Serie gegangen.

Wie lief es bei den Fahrversuchen?

Es gab natürlich Rückschläge. Gefürchtet waren die Nebenspurstörungen. Wenn man das ACC auf der linken Spur fuhr und sie vor einem frei war, konnte es vorkommen, dass man auf rechts fahrende Fahrzeuge eingebremst wurde. Das ist zwar nicht besonders gefährlich – die Bremsverzögerungen sind ja limitiert im ACC, dass sie nicht in den sicherheitskritischen Bereich gehen – aber sehr störend für den Fahrer. Die Hauptschwierigkeit war die richtige Winkelzuordnung. Vieles lag hier begründet in sogenannten Mehrwegeausbreitungen, wie etwa der Leitplankenspiegelung. Leitplanken, insbesondere hohe Leitplanken wirken für den Radar wie ein Spiegel. Wird der Radarstrahl an der Leitplanke gespiegelt, denkt das System, der Strahl kommt aus dieser Richtung und bremst. Erstaunlicherweise spiegelt auch Beton.

Das waren vermutlich nicht die einzigen „Störungen“?

Was wir an Sonderfällen in der Entwicklungsphase der Notbremsysteme herausbekommen haben, ist unvorstellbar. Mit Simulation kann man viel machen, aber wir haben mit Testfahrern Tausende von Kilometern abgespult. Wir haben wirklich viele sogenannte Points of Interest gefunden. Zum Beispiel Einfahrten in Tiefgaragen, wo es plötzlich runtergeht, man im Moment der Einfahrt aber nur die Decke der Tiefgarage sieht. Auch Metallschilder, die wirken wie ein Fahrzeug. Oder weggeworfene Coladosen am Straßenrand, das sind beste Reflektoren.

Wie schaffte man es, diese Störungen als harmlos zu erkennen und das System nicht auslösen zu lassen?

Eine nach der anderen angehen und Umgehungslösungen finden. Man kann zum Beispiel Höhenschätzungen einführen, etwa für die Tiefgarageneinfahrt. Aus Radarsignalen lassen sich auch bestimmte Themen erkennen: Sind Hindernisse flach oder hoch? Bei einem erhabenen Objekt gibt es den direkten Ausbreitungsweg der Radarstrahlen und den Weg über den Boden. Bei einem flachen Objekt wie einem Gullydeckel gibt es keinen Bodenweg. Das kann man nutzen, um Gullydeckel von Fahrzeugen zu unterscheiden.

Letztlich stand der Serieneinführung aber nichts mehr im Weg.

Ja, aber es war eine Durststrecke. Die erste Generation hatte hohe Herstellkosten, und die Stückzahlen waren niedrig. Die zweite Generation hatte schon deutlich geringere Kosten, aber wir hatten nur wenige Kunden. Wie ging es dann weiter? Es gab die dritte Generation. In dieser ist uns der Umstieg gelungen weg von den teuren Komponenten wie Galliumarsenid zu mehr oder weniger klassischen Silizium-Wafern. Die Kombination aus Komponenten-Know-how und System-Know-how war dann wirklich das Erfolgsrezept. Es hat 13 Jahre gedauert, bis die erste Million Radare produziert worden ist. Weitere 13 Monate für die zweite Million. Und gerade vor einiger Zeit haben wir den Hundertmillionsten gefeiert. Das ist schon sensationell!

Autorin: Bettina Simon