Umweltschutz bei Bosch im Rückblick

Ressourcen schonen und verantwortlich handeln

Das verantwortungsbewusste und ressourcenschonende Handeln bei Bosch geht schon auf den Gründer Robert Bosch zurück. In der Fertigung ließ er Schilder wie „Wasser sparen“ anbringen, um auf einen sorgsamen Umgang mit Ressourcen hinzuweisen. Diese frühe Haltung wurde Teil der „DNA“ des Unternehmens. Aus den vielen kleinen Errungenschaften, die in den Anfangsjahren die Wirtschaftlichkeit des Betriebs erhöhten, wurden im Laufe der Unternehmensentwicklung gezielte Maßnahmen und Grundpfeiler der strategischen Ausrichtung.

„Löscht die unnötigen Lichter aus!“ Diesen Warnruf kannten alle – ob der junge Lehrling, der Robert Bosch auf seinem Rundgang durch die Werkstätten zuerst entdeckte, oder der Buchhalter, der den Firmengründer vorne am ersten Schreibtisch um die Ecke biegen sah. Die fast schon sprichwörtliche Abneigung gegen Stromverschwendung und das „Donnerwetter“ für die ertappten Mitarbeiter waren jedoch weit mehr als eine Eigenart Robert Boschs. Seit den Anfängen seiner Werkstatt, achtete er darauf, keine Ressourcen zu verschwenden. Ein ausgeprägter Sinn für Wirtschaftlichkeit und ein umfassendes Verantwortungsbewusstsein waren für ihn Grundvoraussetzungen für erfolgreiches unternehmerisches Handeln.

Im Zeichen des Umweltbewusstseins

Es waren generell mehrere Faktoren, die weltweit zu Beginn der 1970er Jahre zum Entstehen eines allgemeinen Umweltbewusstseins und den ersten umweltpolitischen Maßnahmen der Industrieländer führten, und deren Einfluss sich auch bei Unternehmen wie Bosch niederschlug. Der wirtschaftliche Aufschwung der 1950er und 1960er Jahre mit schnell wachsender industrieller Fertigung hatte vor allem in Europa und Nordamerika sichtbare Umweltbelastungen nach sich gezogen. Wachstumskritische Studien wie etwa der 1972 veröffentlichte Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome oder internationale Initiativen wie die im selben Jahr veranstaltete erste UN-Umweltkonferenz in Stockholm erregten Aufmerksamkeit.

Regeln für den Umweltschutz an weltweiten Standorten

Der Geschäftsbericht der Robert Bosch GmbH für das Jahr 1970 führte unter der Rubrik „Forschung und Entwicklung“ erstmals den Punkt „Umweltschutz“ auf. Wesentliche Aspekte waren die Lärmminderung sowohl in der Fertigung als auch bei den Produkten selbst, die Abwasserreinigung sowie die Minimierung von schädlichen Abgasen durch die Weiterentwicklung der Kraftstoffeinspritzanlagen.

Als erste umfangreiche Maßnahme trat bei Bosch am 1. Januar 1973 die erste Umweltschutzrichtlinie in Kraft und unterstrich damit die ständig wachsende Bedeutung des Umweltschutzes. Parallel dazu stiegen die Investitionen für Umweltschutzmaßnahmen in der gesamten Bosch-Gruppe von Jahr zu Jahr an. Sicher hatte die Notwendigkeit, immer strengere gesetzliche Vorschriften einhalten zu müssen, einen großen Anteil an den kontinuierlich steigenden Aufwendungen in Sachen Umweltschutz. Doch wurde bei Bosch gemäß der Richtlinie „darüber hinaus zur weiteren Verbesserung der innerbetrieblichen Verhältnisse und der öffentlichen Belange“ stets auch auf den Einsatz neuer umweltfreundlicher Einrichtungen geachtet.

Umwelt- und Ressourcenschutz im Produkt

Es blieb aber nicht dabei, Umweltschutz nur im unternehmerischen Handeln zu verankern, sondern auch in der Entwicklung von Produkten zu etablieren. So leistete Bosch 1967 mit der Vorstellung der ersten elektronisch gesteuerten Benzineinspritzung D-Jetronic einen wichtigen Beitrag zur Abgasreduzierung bei Automobilen. Die D-Jetronic half neu zugelassenen Fahrzeugtypen, die Anforderung für weniger Schadstoffausstoß einzuhalten. Zum Ziel der Emissionsreduktion kam bei dieser Technik praktischerweise der Spareffekt hinzu. Die Weiterentwicklung der Einspritzsysteme setzte diese Richtung fort und ermöglichte immer ökonomischere Motoren. Sie sorgten in Verbindung mit einem Dreiwegekatalysator und der von Bosch entwickelten Lambda-Sonde (1976) für einen besseren Verbrennungsprozess und damit für die Reduktion der Abgase um bis zu 90 Prozent.

Aber auch an alternativen Antriebsmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge jenseits des Verbrennungsmotors wurde seit der zweiten Hälfte der 1960er Jahre bei Bosch geforscht. In den 1970er Jahren stellte das Unternehmen sowohl Elektro- als auch Hybridprototypen der Öffentlichkeit vor, die den Elektromotor mit einem Verbrennungsmotor kombinierten.

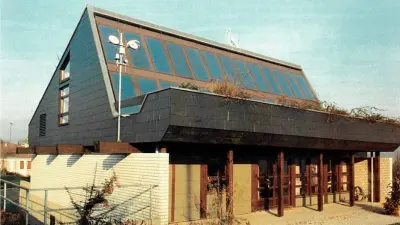

Als ähnlich wegweisend erwies sich das 1976 fertiggestellte Junkers Tritherm-Versuchshaus der Thermotechniksparte von Bosch. Drei Wärmequellen heizten das Einfamilienhaus: Sonne, Außenluft und Gas. Es lieferte den Entwicklern wichtige Erkenntnisse über das optimale Zusammenwirken von Solarkollektoren, Wärmespeicher, Wärmepumpe und Gasheizung. Im optimalen Fall ließ sich die Menge nötiger fossiler Energie um 90 Prozent senken. Anders als diese experimentellen Spitzenwerte drückten die Bosch-Entwickler von Waschmaschinen, Kühlschränken oder Heizthermen durch ihre Arbeit den Wasser-, Strom- oder Gasverbrauch von Serienprodukten kontinuierlich um moderate Werte, die sich über einen langen Zeitraum aber erheblich summierten: So ist der Stromverbrauch von Bosch-Kältegeräten seit 1990 um bis zu 80 Prozent gesunken.

Position beziehen

1996 verabschiedete die Unternehmensführung zehn Grundsätze zum Umweltschutz. Der Umweltschutz wurde damit zum Unternehmensgrundsatz, als drittes gleichrangiges Ziel neben der Qualität der Erzeugnisse und der Wirtschaftlichkeit. Mit der Veröffentlichung des ersten Umweltberichtes 1998 gab Bosch erstmals einen Gesamtüberblick über die Aktivitäten des Umweltschutzes – von der Entwicklung über die Produktion bis zum Ende des Verwendungszyklus der Erzeugnisse. Die seitdem regelmäßig erscheinenden Berichte machen vor allem eines deutlich: es geht um einen kontinuierlich fortzusetzenden Prozess von Maßnahmen.

Konsequent handeln

Mit weltweit mehr als 400 Standorten ist Bosch seit 2020 insgesamt CO₂-neutral, gemessen an den Scope 1- und 2-Geltungsbereichen, also direkten Emissionen des Unternehmens und indirekten Emissionen durch zugekaufte Energie. Die CO₂-Neutralität wurde durch den Einsatz von vier Hebeln erreicht: die Steigerung der Energieeffizienz, die Eigenerzeugung von Energie aus regenerativen Quellen, den Bezug von Strom aus regenerativen Quellen und – als letzte Option – den Ausgleich verbleibender CO₂-Emissionen durch Kompensationsmaßnahmen. So hat Bosch im Jahr 2022 verbleibende Emissionen in Höhe von 0,7 Mio. Tonnen CO₂ durch Carbon Credits kompensiert.

Das Engagement für den Klimaschutz ist allerdings damit nicht beendet. Die Reise geht weiter: Bis 2030 wird Bosch kontinuierlich die Maßnahmen zur Klimaneutralstellung verbessern und den CO₂-Fußabdruck im Geltungsbereich von Scope 3 verbessern, der die gesamte Wertschöpfungskette bis zum fertigen Produkt und dessen Nutzungsphase abdeckt. Das Ziel ist eine 15prozentige Reduzierung, gemessen am Ausgangsjahr 2018.

Bosch bemüht sich aber auch über den Klimaschutz hinaus nachhaltiger zu werden. Und das heißt: Lieferketten nachhaltig gestalten, Kreislaufwirtschaft stärken und effizient mit Ressourcen umgehen.

Autoren: Bettina Simon / Dietrich Kuhlgatz